建設汚泥の再資源化率ランキング【令和2年度版】を公開しました。

この記事の目次

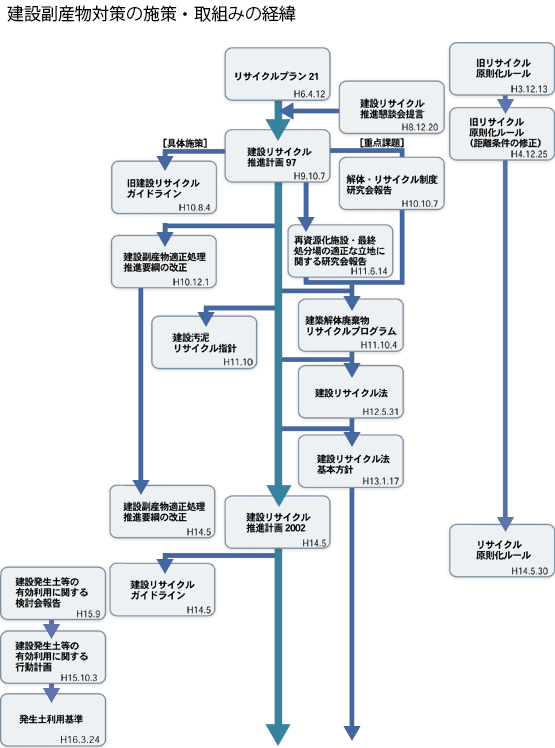

建設リサイクルのこれまでの流れと経緯

環境問題や公害については1970年代から世界的に表面化し、地球温暖化や生物多様性の減少が社会問題として大きく扱われるようになりました。そういった状況を受け国連が1987年にモントリオール議定書(オゾン層破壊物質削減)が採択され、環境問題は世界共通の課題となり、国際社会において「持続可能な開発」という考え方への共通認識が生まれました。

国際会議での取り決めが、やがては一つ一つの国々での取り組みにも反映され、日本国内においては平成3年(1991年)に「再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)」が制定されて以降、様々な業界や地域で本格的な取り組みが始まり、土木・建設業においては建設工事などで発生する建設副産物の有効利用を図っていくことを目的に、建設省総合技術開発プロジェクト「建設副産物の発生抑制・再生利用技術の開発」が立ち上げられました。

その後、具体的な有効利用について「リサイクルプラン21」や「建設リサイクル推進計画(2002~)」「建設汚泥リサイクル指針」などのもとで、工事間利用や技術開発など様々な努力が続けられてきました。

引用:国土交通省 建設リサイクルの基本方針「建設副産物対策の施策・取組みの経緯」

アスファルトや建設発生木材と比較すると、建設汚泥のリサイクル率は低い

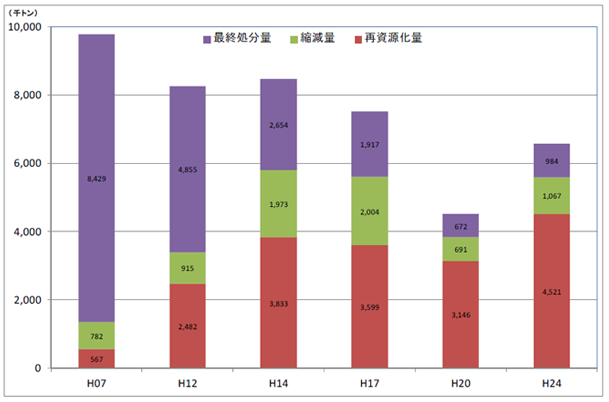

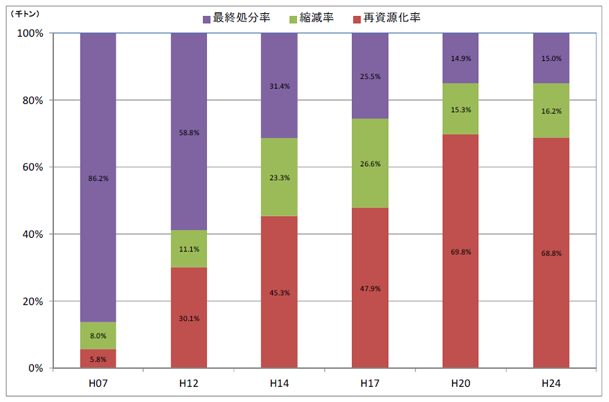

国内で掲げた目標を達成するために、国土交通省ではリサイクルを推進し定期的に状況を把握するために、平成7年(1995年)から5年周期で「建設副産物実態調査」を行っています。その調査では、建設廃棄物、建設発生土などのリサイクル率(再資源化)が都道府県別で集計・報告されています。

平成30年度の調査は4月1日から平成31年3月31日までに完成した工事を対象に開始されていますが(平成30年度建設副産物実態調査)、前回の調査(平成24年度)では平成7年度以降上昇傾向にあった建設汚泥のリサイクル率は、横ばいの状態が続いています。

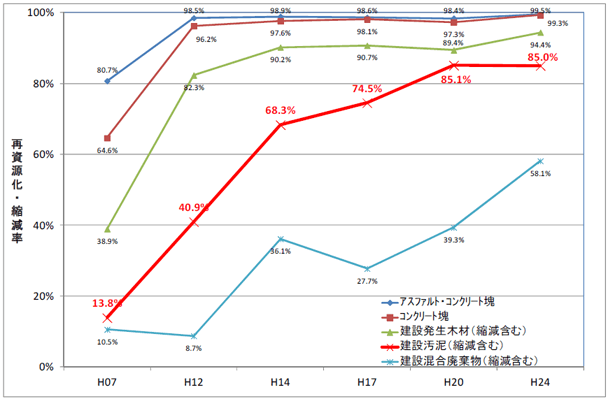

また、品目別再資源化・縮減率の推移においては、アスファルト・コンクリート塊や建設発生木材と比較すると、建設汚泥の再資源化・縮減率は低く、まだ改善の余地があることがわかります。

引用:国土交通省「建設工事における建設汚泥リサイクル事例集(H27.3)」

建設汚泥の再資源化率ランキング(国内)

以下は、平成24年度建設副産物実態調査結果詳細データ(国土交通省調べ)をもとにした、国内の建設汚泥の再資源化率ランキングです。

| 建設汚泥の再資源化率 ベスト10(都道府県) | ||

|---|---|---|

| 再資源化率 全国平均 | 70.3% | |

| 1位 | 群馬県 | 98.3% |

| 1位 | 徳島県 | 98.3% |

| 2位 | 栃木県 | 97.8% |

| 2位 | 愛知県 | 97.8% |

| 3位 | 石川県 | 96.8% |

| 4位 | 宮城県 | 96.4% |

| 5位 | 千葉県 | 96.2% |

| 6位 | 鳥取県 | 96.1% |

| 7位 | 岡山県 | 96.0% |

| 7位 | 大分県 | 96.0% |

| 8位 | 福島県 | 95.9% |

| 9位 | 京都府 | 95.7% |

| 10位 | 鹿児島県 | 94.9% |

| 建設汚泥の再資源化率 ワースト10(都道府県) | ||

|---|---|---|

| 再資源化率 全国平均 | 70.3% | |

| 1位 | 神奈川県 | 40.1% |

| 2位 | 秋田県 | 42.6% |

| 3位 | 島根県 | 44.6% |

| 4位 | 宮崎県 | 48.9% |

| 5位 | 富山県 | 58.5% |

| 6位 | 香川県 | 59.3% |

| 7位 | 北海道 | 60.7% |

| 8位 | 長崎県 | 64.5% |

| 9位 | 長野県 | 69.3% |

| 10位 | 鹿児島県 | 72.6% |

参考:国土交通省 建設リサイクルの基本方針「平成24年度建設副産物実態調査結果詳細データ(建設廃棄物)」

建設汚泥リサイクルの課題と要因は?

建設汚泥の再資源化率ベスト上位2県とワースト上位県を比較すると再資源化率に50%近くの差がでています。国土交通省が「建設工事における建設汚泥リサイクル事例集(H27.3)」の作成に伴って実施したアンケートによると、再資源化施設より近距離に最終処分場があるため、運搬費を含めたコスト比較の結果、直接処分となるケースが報告されています。

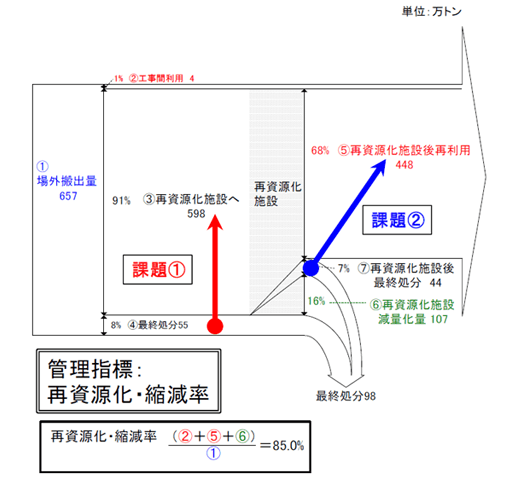

以下は、国土交通省が平成27年度に建設汚泥の排出量及び再資源化・縮減率の課題と要因をまとめた内容です。

通常の建設汚泥のリサイクルフローは次のとおりであり、結果から下記の課題があげられています。

- 課題1

- 直接最終処分8%を再資源化施設へ搬出できていない。

- 課題2

- 施設経由処分7%の再資源化を促進できていない。

上記の課題については、下記の要因があると考えられます。

- 要因1

- 直接最終処分している建設汚泥の中には、1工事からの発生量が少量であるものなど再資源化施設で対応可能なものが含まれている。

- 要因2

- 再資源化施設より近距離に処分場があり、施設受入費または最終処分費に、運搬費も含めたコスト比較の結果、直接処分となる場合が地方部で見受けられる。

- 要因3

- 建設汚泥処理土に再生しても利用先がない。

- 要因4

- 施設内の再資源化・縮減率(当該施設が受け入れた各建設廃棄物の総量に対する再資源化及び縮減された量の割合)が低い施設が一部存在する。

(平成24年度建設副産物実態調査詳細データより確認)

引用:国土交通省「建設工事における建設汚泥リサイクル事例集(H27.3)」

建設汚泥の再生利用を今後も促進

平成27年度の国土交通省の再調査により、建設汚泥リサイクルに関する課題と要因は明確になったため、今後の各自治体、企業(排出事業者と処理業者)間の連携など、地域の取り組み方次第によっては、まだ建設汚泥の再資源化・縮減率を大幅に向上できる可能性があると思います。

当社としても、建設汚泥の再生利用と促進に貢献してきた長年の実績を活かして、当社の処理施設がある宮城県・北海道地域を中心に、汚泥リサイクル製品の活用による施工性向上などのメリットをしっかりと伝えていくことで、国内のリサイクル促進に繋げてまいりたいと思います。

関連記事

汚泥リサイクル

建設汚泥の再資源化率ランキング【令和2年度版】

汚泥処理やリサイクルについて、弊社までお気軽にお問合せください

-

お急ぎの場合は、お電話にてお問合せください。